※本記事は、旧サイト「How to use Archicad」より、Kiyoさん の2021年1月14日の記事を転載しています。

柱状図を用いて杭の検討を行う際に、3Dで見るとわかりやすいのでまとめました。

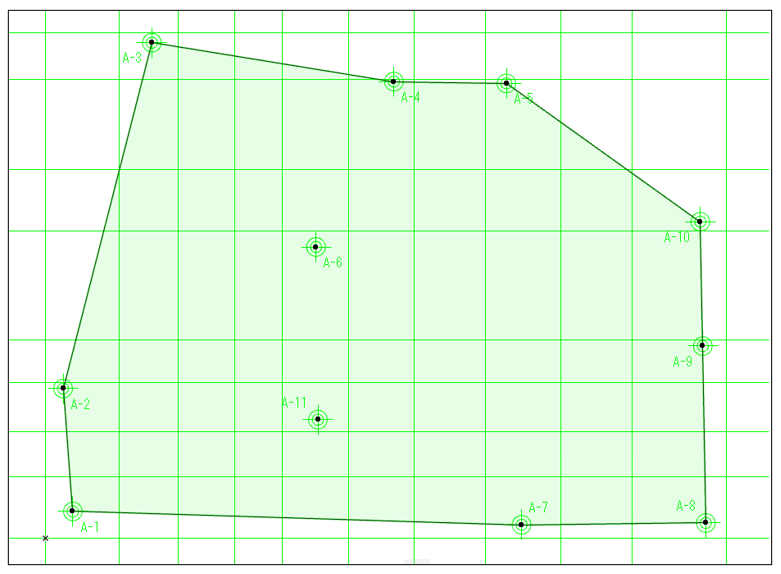

まずは柱状図を基にメシュを配置します。

外周+必要に応じて内部にもメッシュポイントを追加します。

メッシュの底面は柱状図の深度目盛りいっぱいまで下げておきます。

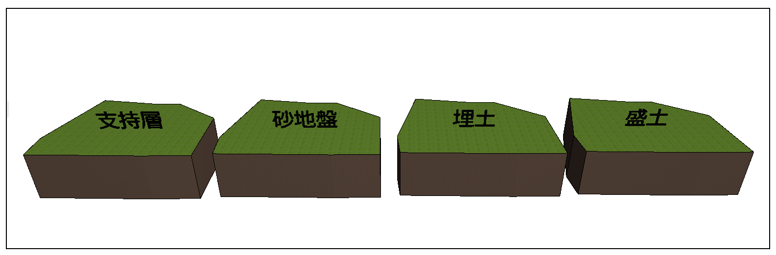

各土質区分の数だけ同じモデルをコピーして、準備完了です。

(今回は4つの層で作ります)

配置したメッシュを、柱状図を基に各ポイントに高さの編集を行います。

(底面は編集不要です)

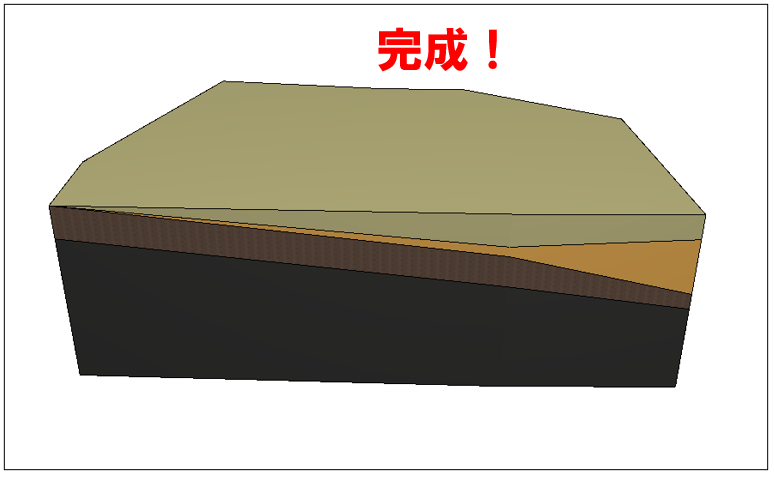

各層の高さの編集が終わりました。

各層の見分けがつくように、それぞれ構造を「外構-地面」から変更を行ってます。

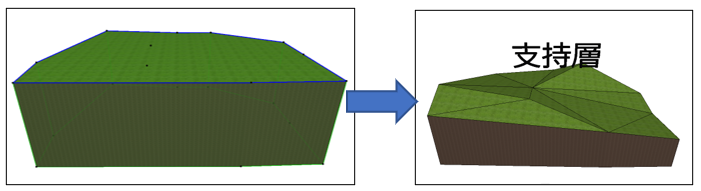

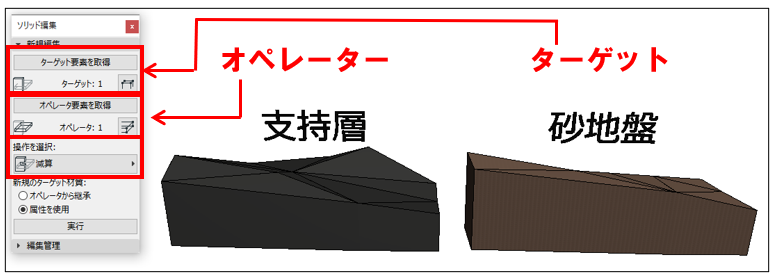

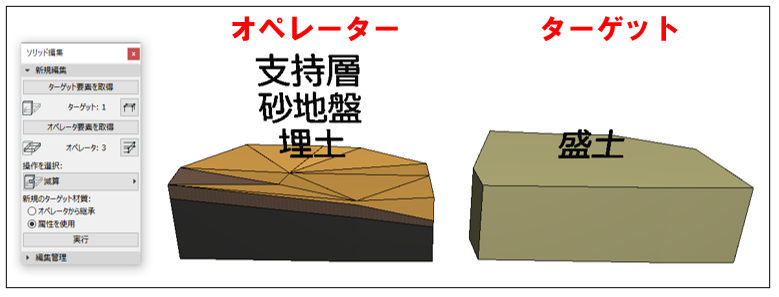

次に、各層のソリッド編集を下層から順番に行います。

下の層を「オペレーターに」、上の層を「ターゲットに設定し」操作を選択は「減算」を行います。

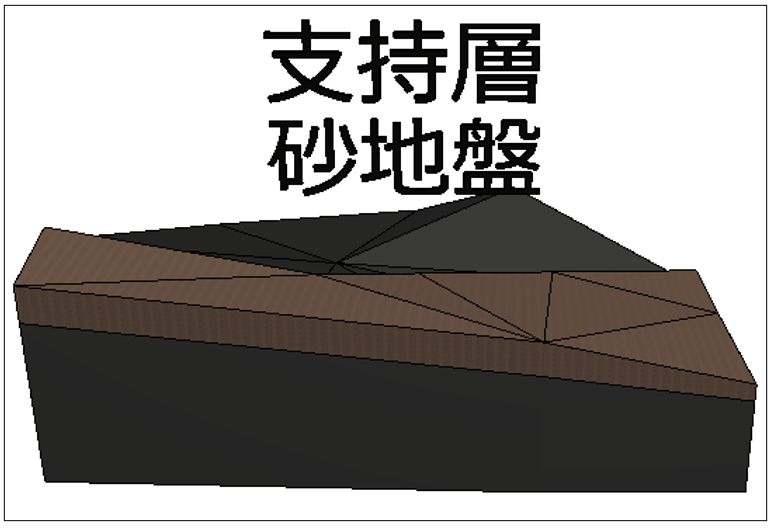

砂地盤モデルを支持層モデルと同じ場所に移動する減算が適用されます。

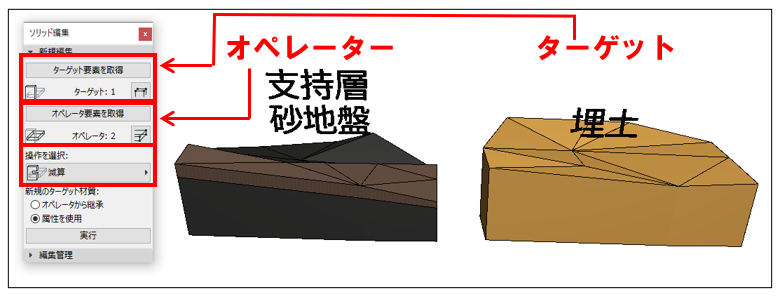

以降、同じように下の層をオペレーターに、上の層をターゲットに設定し、減算していきます。

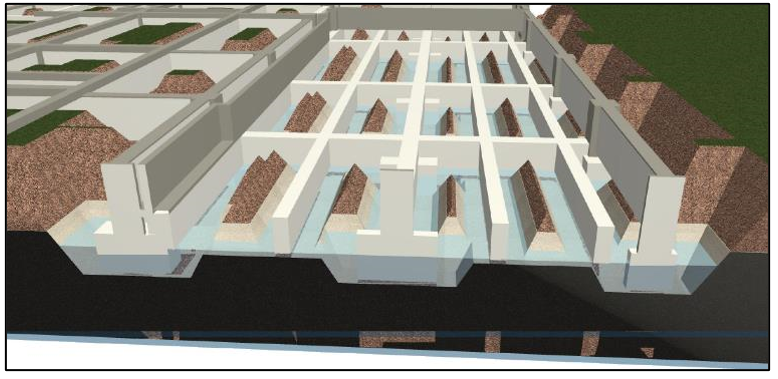

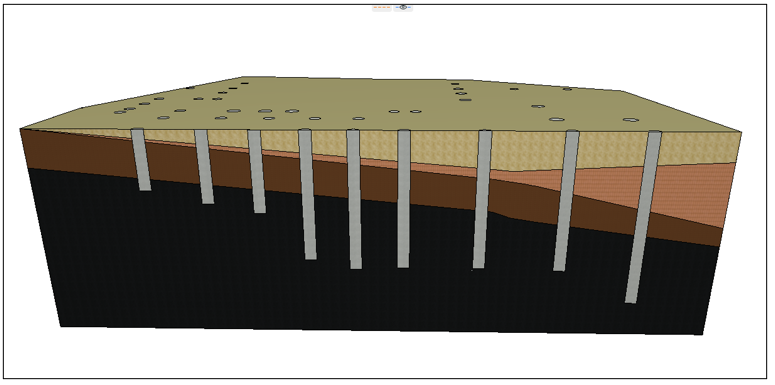

断面を切ると、杭の到達確認等が可能です。

また、杭のモデルも

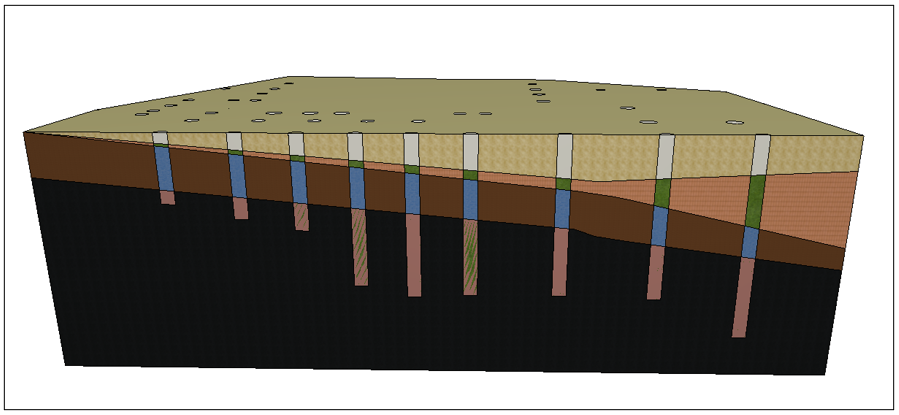

・杭を「ターゲット」に

・メッシュを「オペレーター」 にして、

各層ごとにソリッド編集作業を行うことで到達地盤に応じての各層の土量を算出することも可能です。

敷地作成→杭モデル作成→杭をソリッド編集(各層毎に個別作成・コピー)することで、杭掘削時の砂や汚泥、良質土のそれぞれを体積算出し、場内転用土、必要搬入土等の目安の数量として利用しています。

別の利用方法として地下水位のモデリングを行うことで、施工検討を行うことも可能です。